l‘entaille des jours

L’Entaille des jours est une correspondance imaginaire. Ces textes fragmentés cherchent à refléter les forces vives, les flux intérieurs et l’engagement intime, à explorer nos interactions avec l’univers, douces ou violentes.

L’Entaille des jours est une correspondance imaginaire. Ces textes fragmentés cherchent à refléter les forces vives, les flux intérieurs et l’engagement intime, à explorer nos interactions avec l’univers, douces ou violentes.

Mon ami,

J’ai souvent pensé à toi comme à un animal sauvage au corps moiré, dont le regard irradie d’une joie insondable les êtres sur lesquels il se pose, un faune qui ne peut être approché sans la faveur des astres. Un mammifère rare, effarouché par l’agitation du monde. Un spécimen à l’abri des modes et des envies de plaire. Comme ayant reçu au berceau la sagesse des vieux astronomes philosophes.

Ton visage m’est inconnu et connu tout à la fois.

Deux fillettes sont sorties de mon ventre il y a quelques années, qui explorent le monde et me le font redécouvrir, me ramènent à la vie lorsque le quotidien est trop lourd. Je rêve de douceur, d’apesanteur.

Je me demande qui tu es, et qui tu deviens.

Ada

Chère Ada,

Quelle surprise de découvrir ton écriture sur cette enveloppe bariolée. Quelle joie de te lire. Je pensais que tu n’existais pas vraiment, ou que tu m’avais relégué dans un coin poussiéreux de ton âme. Quand je rêve de toi, ton corps est celui d’une sirène aux écailles luisantes.

Je suis moi aussi heureux d’avoir connu la paternité. Je mentirais si je disais que je n’ai pas songé à toi durant toutes ces années. Parfois, ton image me hante comme un spectre obsédant.

Je me demande quel regard peuvent avoir tes enfants, peut-être juste des regards enjoués de petites filles qui découvrent le monde, tantôt cabotin, tantôt désespéré face aux interdits que leur opposent leurs parents.

J’ai eu deux garçons très « rapprochés ». Je m’occupe beaucoup d’eux. Après l’Autriche et l’Allemagne, je vis en Espagne. Mon épouse est fragile et j’ai dû gravir des monts escarpés pour gagner sa confiance, apaiser une angoisse profonde née de fantômes tout aussi incompréhensibles qu’incoercibles. La maternité l’a fortement ébranlée et nous avons traversé des houles, j’ai dû renoncer à plusieurs de mes engagements à l’université pour rester auprès d’elle et préserver la cohésion de la famille. Il serait terrible pour moi de perdre son amour.

Le quotidien avec des enfants est-il si pesant ? Leur univers est pure magie. Courage.

Pensées affectueuses.

Theus.

Cher Theus,

Je souhaitais de tout mon cœur devenir mère, peut-être pour faire l’expérience de cette transmutation aussi naturelle que prodigieuse qu’est l’enfantement, la longue maturation par laquelle le corps produit, cajole puis expulse un rejeton à son image appelé à devenir autre et à s’envoler. Aussi ressentir cet amour indéfectible. Mais je ne pensais pas m’inscrire dès lors dans un rouage rigide, fait de principes de conduite et d’implacables stratégies logistiques. Je parais l’arrivée d’un bambin de mille vertus magiques, qui se déposeraient en nuages pailletés sur le monde, et voyais seulement le farfelu que l’enfant pourrait mettre dans ma vie.

La relation amoureuse avec le père de mes enfants s’est transformée, tantôt fortifiée, tantôt mise à mal. Nous avons l’un et l’autre développé de nouvelles facettes de nous-mêmes, certaines lumineuses, d’autres plus ternes ou carrément sombres. Je crois pourtant que mes deux ondines du Léman m’enseignent la constance et la joie.

L’Ada que tu imagines est-elle bien une part de moi-même ? La réalité passe sur nous comme une lave brûlante.

Ada

Bien chère Ada,

Pour la première fois, dans mon rêve, tu étais un oiseau aux ailes larges, quand tu les fermais elles recouvraient le monde.

Quelque chose d’incroyable se trame. Peut-être prends-tu ton envol?

Bien à toi.

Theus

Bien cher Theus,

J’ai rêvé d’un voyage vers toi. J’étais arrivée au petit matin avec le train de nuit, après avoir serpenté sur les hauteurs alpines dans l’obscurité. Une maisonnette posée sur la campagne autrichienne, dans une bourgade du Salzkammergut. Nous avons fait une excursion au-dessus d’un lac scintillant et aperçu l’entrée de mines de sel. Sous de grands parasols, après une randonnée à travers les alpages, nous avons mangé des crêpes salées coiffées d’un petit dôme de crème fouettée, servies avec une flaque de confiture de groseilles, et des Knödels à l’abricot. Nous avons passé la soirée à boire de la tisane et à faire des jeux de société. Jouer au scrabble dans une langue étrangère, c’est s’aventurer loin dans les forêts touffues de l’altérité, errer dans le dédale d’une grammaire semée d’embûches, sans les béquilles des bons vieux automatismes. Jamais je n’avais vu tant de W dans un scrabble !

À la nuit tombée, tu m’as approchée d’un geste langoureux dans la salle de bains de tes parents et ton désir m’a paru étrange, presque obscène, alors qu’il était finalement beau et assez sain. La libido ne s’éteint pas sur le seuil de la demeure des ancêtres. Il me vient à l’esprit l’agencement des chambres dans les maisons de village traditionnelles du Viet Nam, organisées autour de l’âtre et qu’une simple tenture sépare les unes des autres. Une promiscuité familiale toute naturelle. Là-bas, les enfants sont nombreux et courent sur les chemins terreux autour des habitations.

J’ai parfois souhaité être désinvolte. Je me suis même attachée à le devenir, de toutes mes forces, pour m’alléger. Mais le détachement n’est pas cela, cette absence d’égards pour l’autre. A présent je dompte mon empathie autrement.

Viens-tu parfois à Genève, je veux dire, en vrai?

Je t’embrasse.

Adachen

Ma petite Ada,

Il est bon de te lire. Je découvre dans ta voix une intonation aimée, comme un sirop de l’enfance. Nos désirs sont nos ailes, ils n’entachent pas notre réalité.

J’aimerais te parler d’astrophysique et partager avec toi mes réflexions sur les neutrinos. Le concept de l’antimatière allumerait peut-être en toi un regard rêveur. Je voudrais rendre à la physique ce qu’elle a perdu de sagesse, renouer avec les physiciens philosophes, les présocratiques, aux symboles clairs, accessibles. Je t’imagine boire mes mots, leur insuffler la poésie que je recherche dans les astres.

La désinvolture. Le mot est charmant, fait l’effet une libellule froissant délicatement l’air de ses ailes, mais j’y vois beaucoup de nombrilisme. Je sais, il y a une certaine grâce dans l’incurie de tout. Papillonner, dit-on. Mais le poids est un bienfait. Il est une grâce, il est la force terrestre qui te permettra de grandir droite vers le ciel comme un joli coquelicot.

Les colloques auxquels je participerai dans les mois à venir ont lieu aux États-Unis. Aucun voyage à Genève. L’imaginaire est notre refuge.

Dein Theus

En avril, le Mali est venu à moi. Bamako et ses tissus colorés, ses rues bruyantes, ses épices, ses vendeurs ambulants, son phrasé délicat qui fait glisser le bambara et le mêle au français.

Je n’ai pas bougé d’un pouce. Ils sont venus à moi.

Débarqués à Genève, trois auteurs maliens : Aicha Diarra, Salimata Togora et Ismaila Togoré. Après bien des péripéties. Une histoire rocambolesque de visas. Un vol raté. Un atterrissage improbable. Ils sont arrivés souriants, glorieux malgré la fatigue. Ismaila est écrivain, et il est surtout l’éditeur qui publie ces jeunes femmes. Il pose un regard paternel et complice sur elles, leur amitié est sincère et pleine de rires.

Aujourd’hui, une tasse de thé contre les lèvres, j’observe le ciel depuis le balcon. À mon poignet, un bracelet bleu sombre qu’Aicha m’a offert. L’objet me relie à eux. C’est moi qui, à mon tour, m’envole vers le Mali. Pas physiquement.

Aujourd’hui, les écrivains se comptent sur les doigts de la main, au Mali. Peu de bibliothèques, une industrie du livre démunie, sans subventions, des lecteurs essaimés, une situation politique instable où le népotisme déploie ses draps bistres.

Le Mali, c’est le monde des marabouts guérisseurs et faiseurs de magie qui manipulent et manigancent, exploitent les âmes naïves ou affligées. C’est la polygamie érigée en norme, au-delà de ce que nous connaissons, nous, et pouvons tolérer. Le terrible attrait de l’Europe pour certains jeunes, qui ne voient pas les dangers de l’émigration. Mais ce côté de l’Afrique, c’est aussi la fraternité chaleureuse, la critique intelligente du colonialisme, la sagesse des anciens, l’entraide intergénérationnelle et la combattivité de populations devant le manque de moyens.

Aicha a logé chez moi pendant le Salon du Livre de Genève. Ses silences, ses yeux noir profond, son rire sans afféterie, le serré de ses tresses. Mes filles l’ont adoptée comme une princesse venue des contes lointains. Une fée venue les accompagner un bout de chemin et ouvrir leur monde.

Aujourd’hui, en parcourant la quatrième de couverture du livre d’Aicha, Les Marabouts se sont trompés, je découvre qu’elle est championne de foot et pratique ce sport depuis des années. Cette jeune femme ne finit pas de m’étonner. Une mer nous sépare mais notre dialogue se poursuit, silencieusement.

« La parole n’est pas une colline, elle se déplace. » *

*(proverbe malien qui est plutôt une mise en garde : les mots prononcés circulent de bouche en bouche. Ici, je l’interprète un peu différemment. )

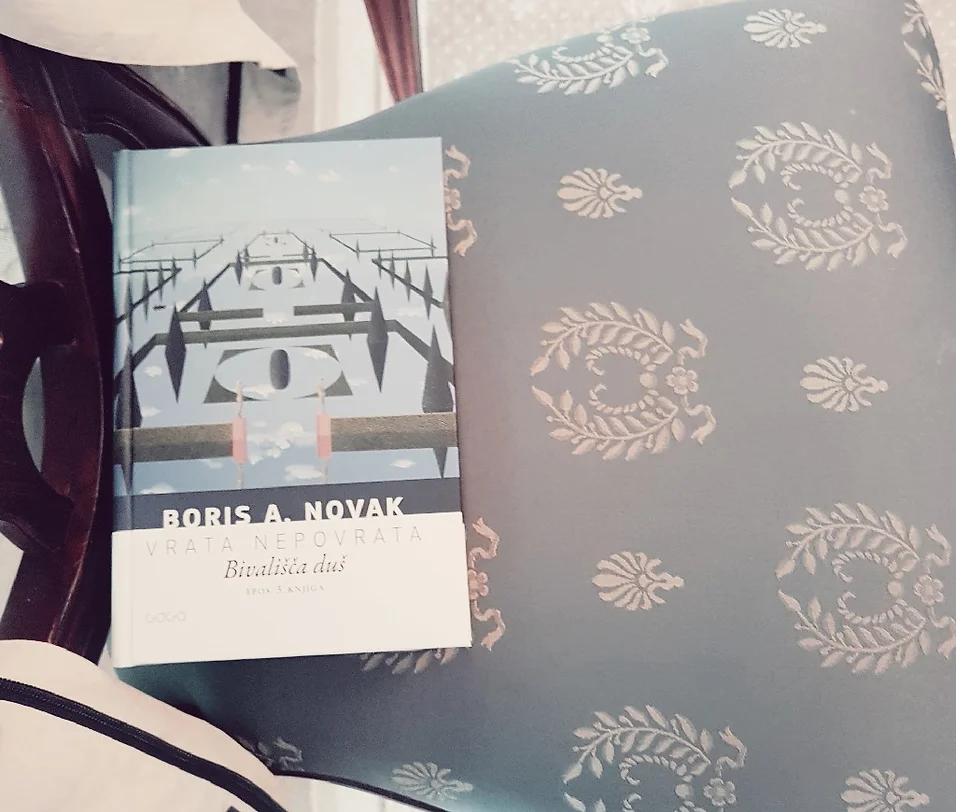

J’ai fait de belles rencontres, en Slovénie. Des complicités. Des minéraux subtils, des filons à explorer. Des élans vigoureux. Il est un homme que j’ai à peine approché, mais qui m’a durablement marquée. Boris A. Novak. Un Slovène.

Tout au long des débats, il est resté en retrait. Assis au fond de la salle. Seul. Une canne contre le genou. A plusieurs reprises son avis avait été sollicité. Mais il s’est écoulé une journée de conférence avant que je comprisse qu’il était le Vice-Président du PEN International. Nous connaissons mal les figures intellectuelles hors de nos réseaux coutumiers.

Son intervention sur le thème des paysages du chaos, le deuxième jour, a touché un tissu profond en moi. Il n’avait rien préparé. Devant l’assistance, il a juste évoqué une anecdote d’un récit récemment publié. Il y était question du siège de Sarajevo, d’un morceau de savon offert par Susan Sonntag à sa traductrice, qui l’avait ensuite gracieusement donné à Boris A.Novak en signe de gratitude. Objet délicat. Petit corps gras fleurant bon le propre. Inestimable en l’état de siège de Sarajevo. Lui-même l’avait offert à une personne qu’il souhaitait remercier, ne disposant pas d’autre présent en ces temps de déroute, et la savonnette était passée de main en main, un cadeau de prix. Un luxe odorant, un gage d’amitié. Boris A. Novak a aussi évoqué le conflit armé, la prise en otage de sa famille, brièvement. Récit pudique, poignant.

Samedi matin, le colloque touchait à sa fin, je prenais mon dernier petit-déjeuner à l’hôtel. Café léger et pain au pavot. Il est venu s’asseoir à côté de moi. Je lui ai expliqué que j’avais aimé sa manière de dire la Grande Histoire, dans laquelle il avait trempé, en décrivant la matière intime, le détail, l’étoffe des petites existences.

Il a eu la gentillesse de me dire que, la prochaine fois, nous ferions plus ample connaissance.

Finalement, avant qu’il prononce la moindre parole au cours de ce congrès, Boris A. Novak avait laissé en moi une empreinte. Il avait suscité en moi un élan. Sa claudication discrète, son silence pendant les débats, son regard. Quelque chose de souverain.

De lui, je citerai toutefois quelques mots: « All you have to do is try. And to me, the worst kind of defeat is not failure per se. It’s the decision not to try.

Poem by Boris Novak

Decisions

by Between two words choose the quieter one.

Between word and silence choose listening.

Between two books choose the dustier one.

Between the earth and the sky choose a bird.

Between two animals choose the one who needs you more.

Between two children choose both.

Between the lesser and the bigger evil choose neither.

Between hope and despair choose hope: it will be harder to bear.

Hé, j’ai quelque chose à vous dire. Quelque chose qui demande à fleurir et doit être chuchoté à l’oreille de tous.

Le monde n’est pas vide. Le monde n’est pas inerte, le monde n’est pas ce bois mort, ce cheval fourbu qui se traîne et court à sa perte. Il existe autre chose que ces masques fallacieux de chacun contre tous et tous pour le confort.

Je rentre des 49èmes rencontres internationales du PEN Club organisées en Slovénie. Au bord du lac de Bled, tout contre des pentes douces. Le PEN Club, c’est cette association d’écrivains née en 1921 qui œuvre pour l’entente entre les peuples et la liberté d’expression. Des auteurs illustres en ont été ou en sont, Joseph Conrad, Paul Valéry, H.G. Wells, Alberto Moravia, Heinrich Böll, Arthur Miller, Mario Vargas Llosa, Margaret Atwood, Elizabeth Craig, Erri de Luca.

Les intellectuels que j’ai rencontrés à Bled ne sont pas une poignée d’idéalistes. Ce sont des romanciers, des philosophes, des poètes qui se frottent aux réalités, recensent les injustices, prennent en pleine face les cumulo-nimbus qui assombrissent nos démocraties et non-démocraties.

Bien sûr, les belles intentions de lettreux peuvent sembler faibles face à un arsenal politique et idéologique puissant. Le PEN Club défend des valeurs humanistes et publie des résolutions. Une résolution contre la peine de mort vient d’être adoptée à Bled. Quid de la peine capitale pour les pays qui, de toute manière, appliquent la charia ? Hanna Arendt dit que « les mots justes, trouvés au bon moment, sont de l’action ». Comme au Bureau international du travail et dans d’autres instances internationales, la pression reste éthique et étique. Mais elle est cet appel aux consciences, qui peut isoler une nation au fil du temps, éroder un pouvoir, cette portion de nuage qui, lentement, peut étouffer les tyrans.

J’ai écouté dans le recueillement des exposés éclairés sur le mouvement du monde, entre pragmatisme éveillé et pessimisme forcené. Je me suis sentie petite, si petite. Mais pas impuissante.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la Grande Histoire.

Au bord du lac de Bled, j’ai senti que le monde oscillait, que le moindre de nos pas faisait pencher le balancier. Je cherche les mots justes. Sur cette pente douce.

Ces jours lumineux, en compagnie de personnes érudites et intelligentes qui m’ont fait sentir lilliputienne et grande toute à la fois, par leur regard sur moi, par nos échanges, m’ont nourrie de beauté et de bonté.

La Slovénie a un visage modeste et doux. Son peuple a laissé passer les occupants, austro-hongrois, français ou italiens. Il subsiste ce paysage vert et vallonné. Des eaux silencieuses où s’ébrouent des canards. Toute cette paix pour parler des désordres du monde.

À flanc de coteau, un peu de guingois, je cherche les mots justes, l’équilibre. Sur la pente douce.

Écrire, ça m’a manqué. Pourtant, être dans la vie, c’est bien. S’immerger. Regarder ce qui vient. Se taire un peu. Bouger, sentir, ressentir, regarder, écouter. Sans forcément farder de mots les paupières des jours.

Débouler à Sezegnin au petit matin. Enfin presque. Mon vieux Scenic sénile refusait de s’ouvrir. Le message était pourtant simple: ouvrir. Les portières. Les yeux. Le cœur. Lui, le Scenic, faisait l’animal mort. Du moins fatigué. Très fatigué. Ok, j’ai compris. Ne pas s’énerver. Insister, mais en douceur. Enfin, il se détend, se déverrouille, se décapsule. J’y enfourne mon corps et celui de ma cadette. Nous partons à l’assaut de la campagne genevoise. Le printemps y est plus fringant qu’en ville. Plus vert. Plus sauvage. Plus terreux.

Arrivée au Creux du loup, je trouve le chemin cachoteux qui conduit aux terrains des Jardins de Cocagne, coopérative de maraîchage locale née en 1978. Presque le même âge que moi!

Savez-vous planter les choux ? Moi non. On me tend une cagette, je m’accroupis sous une serre, à côté des humains agrestes. Les rangées de saladine et de mizuka sont bien alignées, elles filent à l’infini, sous la bâche translucide. Le vert tendre s’imprime sur mes pupilles. Les feuilles de moutarde tirent sur le violet. Tout est bien ordonné. Des mains patientes ont disposé avec soin les semences pour que viennent les feuilles.

Ici, la terre est riche, et exempte de pesticides depuis des décennies. Tout de suite, j’ai ma place. J’apprends. Je détecte la mauvaise herbe à arracher, à laisser dans l’allée, c’est du mouron. J’essaie de ne pas m’accrocher aux mots, mais le mouron c’est le souci, le tourment, la mauvaise bile qui rend aigre et méchant. Alors, j’y vais, je l’arrache vigoureusement, la balance dans la terre meuble entre les lignes, le pousse-pousse viendra la ramasser. Je me coule dans le jargon. Je raconte un peu ma vie, mais seulement lorsqu’on me le demande. Cléa, mon rejeton enthousiaste, se concentre sur la tâche qui lui est confiée. La saladine, dans le cageot, le mouron dans la terre, à piétiner. Les muscles de mes cuisses commencent à tirer. Il paraît qu’il faut changer régulièrement de position. J’observe ces physionomies sèches, pas de graisse dans ces corps déjà gorgés de soleil.

On passe au cresson. Cléa roumègue un peu. C’est tout petit, ces feuilles. C’est pas facile à cueillir. Pourtant, sur le bout de la langue, c’est délicieux. Les jeunes gaillards ne sourient pas de nos maladresses. Ici, on est ensemble pour récolter. On s’applique. On fait de notre mieux. L’équipe est réduite, je m’étonne que les Jardins de Cocagne fonctionnent avec si peu de mains. Ils ont avec eux la persévérance, la connaissance du terrain et des plantes capricieuses.

Au bout de trois heures de cueillette, Cléa se rebelle et lâche l’affaire. Je souffre moi aussi mais je tiens bon. Mes fesses crient au supplice, un bon étirement yogistique serait bienvenu. Mais pas question de faire la chochotte, je cueille religieusement le cresson au poil lisse et frais. En suant à grosses gouttes. Il paraît qu’en été, dans les serres, c’est intenable. Je promets de revenir au moment des tomates par milliers, et je me vois déjà rougeaude, le souffle court, les joues aussi carmin que les tomates, à me pencher sur les plants lourds de fruits.

Mon souffle est plutôt régulier, là. Je le laisse onduler et j’ouvre ma cage thoracique. J’ai tant de choses à dire au monde des plantes. Je peux améliorer ma diction. Ne pas tout cracher d’un coup, prolonger mon expiration en propulsant mon message. Lorsque les rangées de cresson sont enfin dépouillées de leur tignasse hirsute, je profite du ras-le-bol de Cléa pour lancer le départ.

C’est pratique, une enfant. Je suis à bout de forces après une demi-journée de jardinage, mais hein, c’est elle qui n’en peut plus ! Ces êtres agricoles sont pacifiques et me laissent partir avant leur pause sans froncer le sourcil.

Nous emmenons dans notre Scenic sénile deux vers de terre, Raoul et Carlos, qui ont décidé de migrer (ok, on leur a un peu forcé la main). Ils vivront de belles aventures à Plainpalais, là-bas aussi il y a aussi de la terre et des fiestas de lombrics.

Chère Ada,

Quand même, merci pour ta lettre. Je l’ai lue les cils humides. J’ai affiché l’enveloppe fleurie dans ma cuisine puis j’ai tout laissé en plan. Je n’ai pas songé à te résister, je me suis envolé vers toi.

Je me suis coulé dans une bague fine à ton doigt. Pas l’anneau doré qui a l’air d’une alliance. L’autre, aussi délicate, qui la surmonte, ornée d’une pierre transparente et biseautée qui fragmente la lumière. J’étais à ton doigt un jour durant.

Tu n’as pas senti ma présence.

J’étais avec toi chez la manucure. Tu peux être superficielle parfois. Amoureuse des éclats faciles, du brillant, du papier glacé.

Pourtant je t’ai entendu murmurer :

– Moi je n’aime pas les femmes trop soignées.

La manucure a sursauté :

– On n’est jamais trop soigné.

Tu as rétorqué :

– J’aime un maquillage léger, l’élégance raffinée, pour autant que cela ne vire pas à l’obsession, que cela ne masque pas un vide. Je crois aussi que le temps passé à se malaxer-botoxer le visage est du temps prélevé sur la tendresse.

La sophistication extrême révèle une faille, la crainte d’être soi, le besoin de se dissimuler derrière des paillettes. J’aime les femmes assez naturelles. Celles qui n’ont pas un deuxième visage sous la couche de fond de teint.

Et j’aime te voir décoiffée, les cheveux au vent sur ton vélo. C’est ainsi que tu es la plus intrépide, la plus sauvage, la plus séduisante.

J’ai vu ton émotion vive lorsque ta fille a évoqué la détresse psychologique de son amie. La souffrance de cette adolescente te transperce. Nos impuissances douloureuses.

Ta fille avait envie de parler. J’ai vu votre complicité renouvelée. Ton émotion encore lorsque vous avez évoqué Gaza et Isräel, ces déchirures qui défigurent le berceau de l’humanité.